- 胎内星まつり2025 天文ガイド公式チャンネル

- 開催概要

- 注目ポイント(2025年版)

- α1 IIの星空撮影向け特性・進化ポイント

- 1. ブライトモニタリング(Bright Monitoring)

- 2. ピクセルシフト・マルチ撮影(Pixel Shift Multi Shooting)

- 【誰でも使える!】スマート望遠鏡ってなに?

- 映画『この夏の星を見る』に登場する劇中のスターキャッチコンテスト|お題と得点一覧

- 得点イメージ(例)

- のんさん主演 映画『この世界の片隅に』予告編CM 【8月1日(金)より期間限定リバイバル上映】

- 綾野剛さん主演 映画『でっちあげ ~殺人教師と呼ばれた男』特別映像CM 主題歌 キタニタツヤ『なくしもの』

- 映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』南沙良×出口夏希W主演 不適切で爽快な青春アウトロー映画のあらすじと見どころ

胎内星まつり2025 天文ガイド公式チャンネル

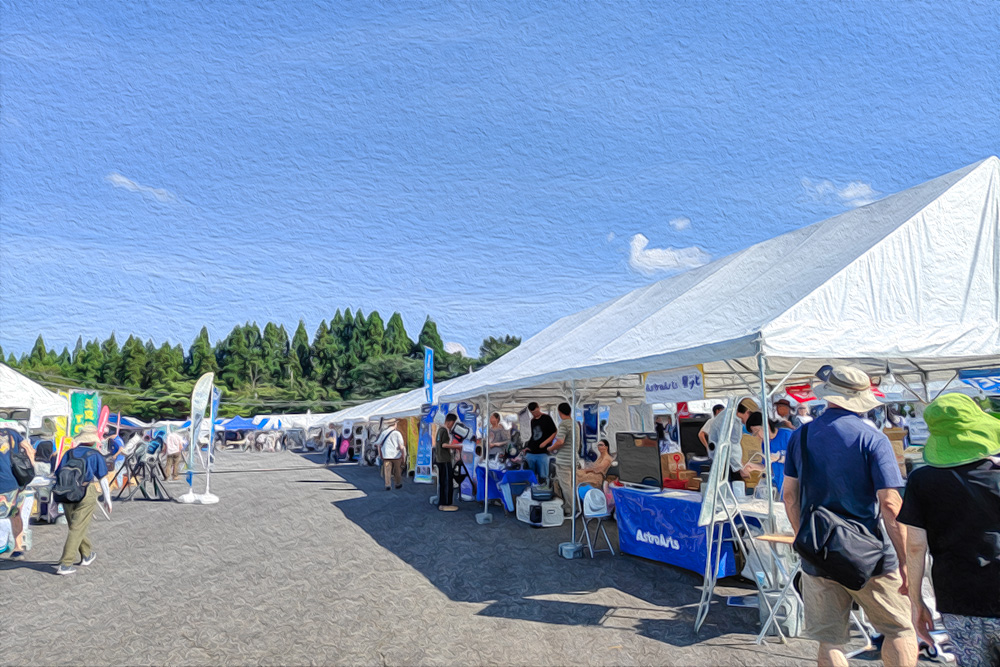

開催概要

- 日時:2025年8月22日(金)午後 ~ 24日(日)昼頃まで

- 会場:胎内市・胎内平 胎内自然天文館前(新潟県胎内市夏井1251-7)

- 入場料:無料(一部イベントや胎内自然天文館への入館は有料)

- 参加形式:会場とオンライン(YouTube Live)によるハイブリッド開催

注目ポイント(2025年版)

- 新月の夜:8月23日(土)は新月で月明かりがないため、最高の星空観察が期待されます。東の空に昇る土星も観察のチャンス!

- 最新機器体験:

- スマート望遠鏡を使った観望体験コーナー

- 望遠鏡・カメラ・光学機器など、国内外50社以上の出展者による製品展示・デモ・特価販売

- 自作望遠鏡の展示やメーカー実演もあり

- 多彩なステージ&体験企画:

- 星空コンサート(よさこい、中条和組、軽音楽部、渡辺大輔、SpringLine など)

- ロケット実験教室、天体写真教室、昆虫教室、太陽観測、工作ワークショップなど多数

- 特別企画&ステージイベントの詳細は公式スケジュールで確認可能

- 地域グルメ・物産ブース:胎内市の飲食・菓子・地元物産が多数出店

- 自然散策ツアー:「ししのくらの森」巨大ブナ樹観察ツアー(事前申し込み・有料)

- 所要:約1時間30分/参加費:500円/定員20名/応募は7月31日から

- シャトルバス・アクセス:

- 8月22日・23日は「中条駅」および「胎内スキー場」からシャトルバス運行

- 車の場合、「中条IC」から会場へ約25分、JR中条駅からは車で約20~30分

- ボランティア運営と協力:継続のため、会場本部や天文館に設置された「カンパ箱」への協力を呼びかけています。

イベントの一つである天体写真家の沼澤茂美先生の天体写真教室に参加することができました。

α1 IIの星空撮影向け特性・進化ポイント

ソニーの公式サイト「α U-Universe」に掲載されている、天体写真家・イラストレーター・沼澤茂美さんによる「進化したα1 IIの星空特性」ページを簡潔にまとめました。

1. スターイーター現象への対策

- 初代「α1」では、長時間露光を行うと微光星(小さい星)が写らなくなる「スターイーター現象」が発生していました。

- 「α1 II」ではこの現象が改善されており、より多くの微光星を忠実に再現できるようになっています。

2. ノイズ特性と画質の向上

- 星空での撮影に役立つ機能が充実し、ノイズ特性も改善されています。

- その結果、暗い空の星までもきれいに写し込むことが可能になっています。

1. ブライトモニタリング(Bright Monitoring)

ソニー α1 II(ILCE-1M2)の「ブライトモニタリング」と「ピクセルシフト・マルチ撮影(Pixel Shift Multi Shooting)」について、公式情報をもとにわかりやすくご説明します。

概要

暗い場所(星空・夜景など)での構図確認をサポートする機能で、ライブビューと電子ビューファインダーをより明るく表示することができます。実際の撮影には影響せず、撮影中の構図確認に特化した表示強化です。

使い方

- メニュー →「セットアップ」→「操作カスタマイズ」→「カスタムキー/ダイヤル設定」から、希望のキーに「ブライトモニタリング」を割り当てます。

- 静止画モードでそのキーを押すと、ライブビュー映像が明るくなり、暗い被写体でも構図やピントの確認がしやすくなります。もう一度押すと通常表示に戻ります。

注意点

- 明るさ補正の表示はあくまでビューのみに反映されるもので、露出設定への影響はありません。

- 起動中は「設定効果反映Off」となり、露出補正などの設定が画面に反映されません。

- 以下の操作で自動的に終了します:電源OFF、撮影モード変更(P/A/S/M以外)、マニュアルフォーカス以外の設定、ピント拡大操作など。

- なお、最新機種やファームウェアではピント拡大操作中でもブライトモニタリングが解除されない改善も報告されています(例:α7C IIなど)

まとめ

- 利点:暗い星空や夜間の被写体でも構図やピントの確認がしやすい

- 限定事項:表示のみ明るくなる機能であり、撮影結果自体には影響なし

2. ピクセルシフト・マルチ撮影(Pixel Shift Multi Shooting)

概要

センサーを微小にずらしながら連続で撮影し、多数のRAW画像を合成することで、非常に高い解像度・色再現性・ノイズ低減を実現する機能です。最大16枚を用いた合成で約199MP相当の画像を生成可能です。

使い方

- メニュー →「撮影」→「ドライブモード」→「Pixel Shift Multi Shoot.」で設定画面に入ります。撮影枚数(4枚または16枚)と撮影間隔を設定。

- 撮影には三脚や静止した被写体が必須です。合成にはSonyのImaging Edge Desktop(ViewerまたはRemote)を使用します。カメラ単体では合成できません。

- 使用時の制限:

- RAW(非圧縮)フォーマットのみ対応

- Bulbモードやワイヤレスフラッシュは使用不可

- 撮影モードはP/A/S/Mのみ対応

実写レビューからの注意点

- 高精度な三脚とシーンの静止が必須。少しでも動き(雲・風・揺れなど)があると、合成に不自然なアーティファクトが出ることがあります。

まとめ

- メリット:超高精細かつ色濃度の高い画像、ノイズの大幅軽減

- デメリット:動く被写体や風景には不向きで、撮影環境に大きく依存

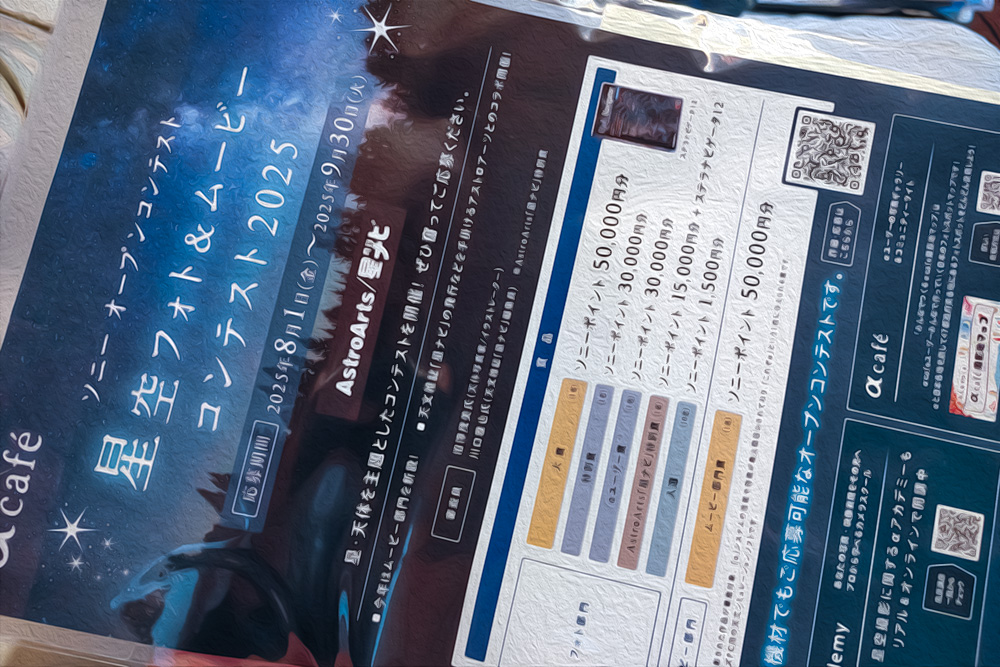

ソニーさんのブースでは、公式Xをフォローでオリジナルステッカーとクリアファイルのプレゼントキャンペーンを実施…星空フォトコンテスト情報も。ブライトモニタリングの精度なども試すことができます。

【誰でも使える!】スマート望遠鏡ってなに?

天文ガイドでおなじみの誠文堂新光社のブースでは、津村光則先生に星雲・星団を見るための(撮影の方法など)スマート望遠鏡について伺いました。帰りもまだまだ路上駐車の車でいっぱいでした。

映画『この夏の星を見る』に登場する劇中のスターキャッチコンテスト|お題と得点一覧

映画『この夏の星を見る』に登場する「スターキャッチコンテスト」では、「お題となる指定された天体」をいかに速く自作の望遠鏡で導入できるかを競う形式になっています。

そして、映画『この夏の星を見る』のパンフレットには、劇中のスターキャッチ大会のお題になった天体が紹介されています。

ひとまずの“暫定スコア表”(推定を当てはめた場合)

※パンフでは3天体について得点は未確認のため推定です。

| お題 | 点 |

|---|---|

| 月 | 1 |

| 土星 | 2 |

| 木星 | 2(推定) |

| ベガ | 2(推定) |

| アークトゥルス | 2 |

| アンタレス | 2(推定) |

| アルビレオ | 3 |

| M57 | 5 |

| ISS | 100 |

この配点だと、基礎ターゲット(明るい惑星・1等星)は各2点、技巧系(重星・星雲)は加点、動体(ISS)はボーナスという綺麗な階層になります。

追加の3天体(得点は未確認)

| お題 | 得点(公式不明) | 推定メモ |

|---|---|---|

| 木星 | ? | 非常に明るく導入容易 → 2点が筋(=土星と同列)と推定 |

| ベガ | ? | 1等星で超目印 → 2点が妥当(アークトゥルスと同列) |

| アンタレス | ? | 1等星だが低空・にじみやすい季節も → 2点(状況で難度↑でもアルビレオ3点ほどではない) |

推定根拠:

・「暗い/見えにくいほど高得点」方針

・明るい惑星=2点の先例(土星=2)

・明るい1等星=2点の先例(アークトゥルス=2)

・“導入スキル要素”が強い対象(二重星アルビレオ=3、星雲M57=5)は高得点

得点イメージ(例)

- 月(1点)+アークトゥルス(2点)+アルビレオ(3点)+M57(5点)= 合計11点

- これにISSを“キャッチ”できれば +100点で111点(一気に勝負が決まる配点)